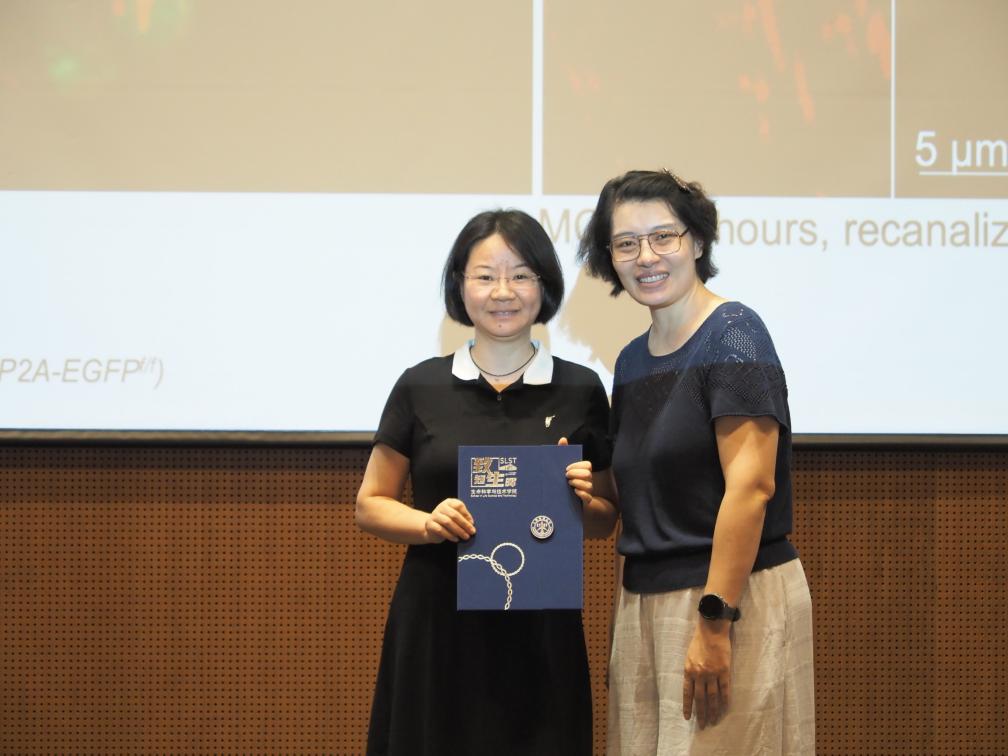

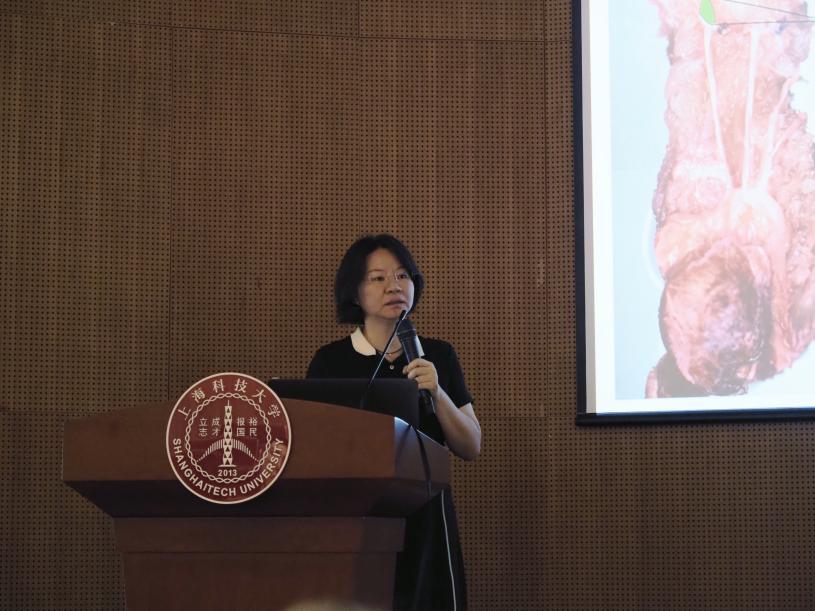

2025年7月16日,西湖大学生命科学学院贾洁敏教授应上海科技大学生命科学与技术学院王彤教授邀请,做客我校开展学术交流,并为师生带来题为“Neurovascular coupling in health and stroke”的前沿学术报告,围绕神经血管耦合在脑功能维持及卒中发生中的作用机制,深入剖析了神经元与血管间的精密“对话”。

神经血管耦合是维持脑功能稳态的关键机制,负责调节脑局部血流以匹配神经活动的代谢需求。在脑卒中等脑血管疾病中,这一耦合关系被破坏,导致组织缺血损伤甚至神经退行性病变。近年来,随着我国人口老龄化加剧和生活方式变化,脑卒中发病率持续上升,患者总数已超过2800万,占全球卒中负担的三分之一,已成为亟待突破的重大公共卫生难题。尽管在过去半个世纪内,国际上围绕卒中神经保护开展了超过200项临床试验,尝试了一千余种分子干预手段,但真正有效的治疗策略仍未出现,凸显出深入解析卒中发病基础机制的迫切性与战略意义。

针对该重大科学问题,贾洁敏教授团队通过大体积三维电镜扫描、电生理和光遗传等多学科手段,重建了小鼠躯体感觉皮层内穿支动脉及其周边脑组织的超微结构,首次发现神经元与血管平滑肌细胞之间存在类突触连接结构(Neurovascular synapse-like microjunctions, NsMJ)。在此结构中,神经元释放谷氨酸可直接激活血管平滑肌细胞表面的谷氨酸受体,实现对血管舒缩状态的精准调控。进一步研究发现,该类突触在脑卒中模型中具有关键致病作用:当团队通过基因敲除“沉默”了血管平滑肌细胞的谷氨酸受体后,动物脑损伤体积明显缩小,提示这一通路具备良好的保护潜力。此外,贾教授还介绍了团队近期关于脑血管分泌因子调节神经元存活的研究进展,揭示了脑血管系统对神经元功能与命运的反向调控机制,为脑卒中等脑血管疾病的治疗策略提供了新的思路与靶点。

报告结束后,现场师生踊跃提问,就类突触结构的形成机制、血脑屏障在血管-神经通信中的作用、以及血管自发运动(Spontaneous Vasomotion)调控通路等问题展开深入交流。贾教授耐心细致地解答,并与在场科研人员共同探讨未来研究的方向,交流现场气氛热烈,思维激荡,充分体现了跨学科脑科学研究的活力与深度。

此次讲座不仅拓展了我校师生对神经血管耦合机制的理解,也为探索脑血管疾病的干预路径提供了新视角,进一步促进了我校在神经科学与脑疾病研究领域的学术交流与合作。

贾洁敏教授简介

贾洁敏,西湖大学生命科学学院独立PI,系该校首位聘任的女性独立研究员。2002年毕业于浙江师范大学,2009年于中国科学院上海神经科学研究所获得神经生物学博士学位,随后在美国国立卫生研究院(NIH)及德克萨斯大学西南医学中心开展博士后研究,长期专注于卒中相关脑血管病变的基础机制。2017年起全职加入西湖高等研究院(西湖大学前身)基础医学研究所,致力于神经系统与脑血管系统互作机制的多维研究。近年来,以通讯作者或第一作者身份在Nature Neuroscience、Immunity、Nature Methods、Cell Reports等国际权威期刊发表多篇研究成果。其工作为脑血管疾病的发病机制解析与干预策略开发提供了坚实的理论基础与技术支持,受到学界广泛关注。