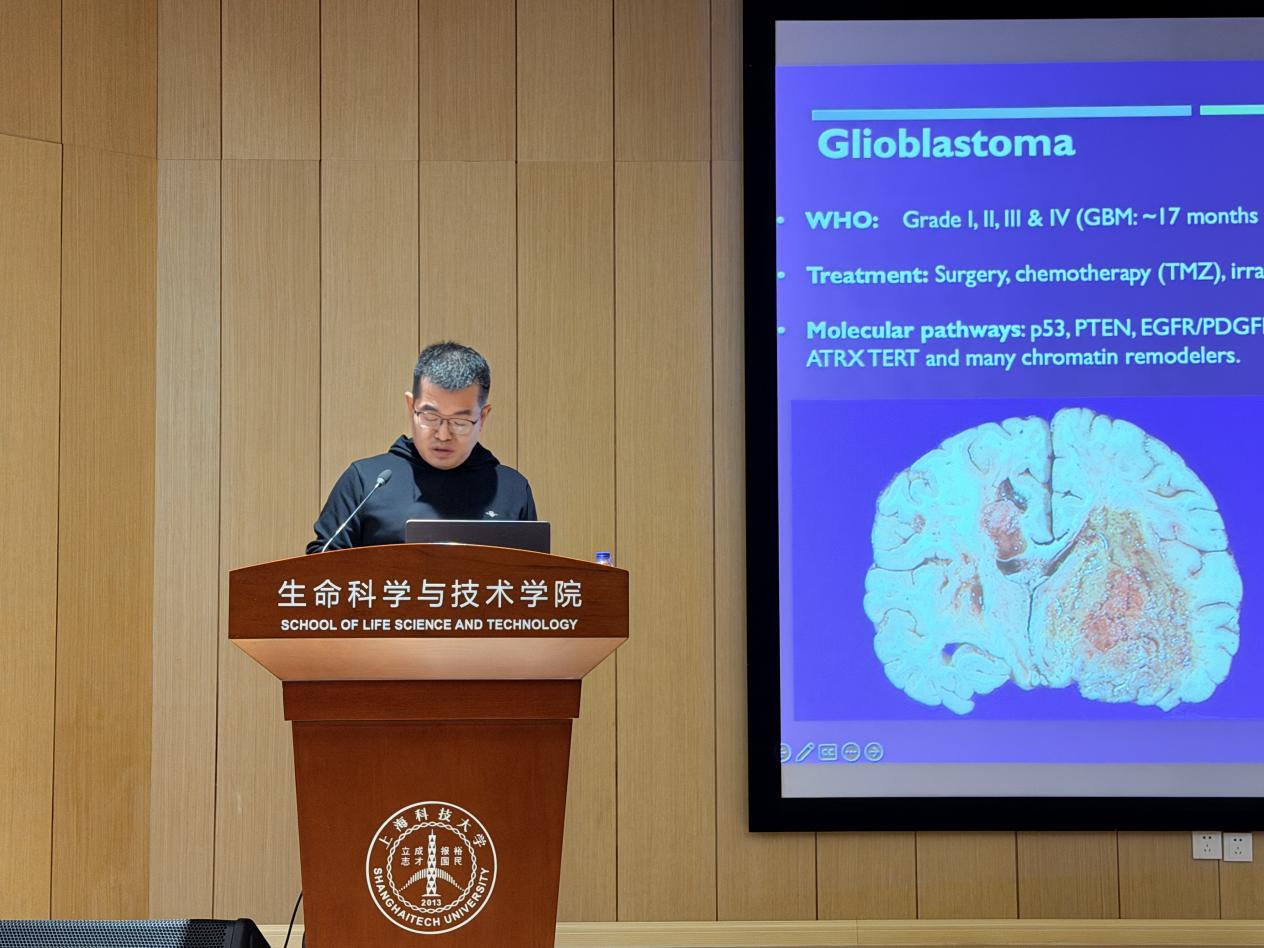

2025年11月11日,应上海科技大学生命科学与技术学院沈伟邀请,德国癌症研究中心分子神经遗传学部主任、上海科技大学免疫化学研究所海外特聘教授刘海坤,在生命学院L楼报告厅为师生作了题为“脑瘤研究的几大核心症结的突破和临床研究布局”的精彩报告。

刘海坤教授长期深耕脑瘤领域研究,早期建立自主人脑癌高级小鼠模型,系统探究神经干细胞与脑肿瘤干细胞在癌症发生中的分子调控机理,首次揭示脑瘤的干细胞来源与休眠癌症干细胞的存在,为靶向治疗提供关键靶点。近年来,其团队聚焦临床转化,在癌症干细胞靶向小分子研发、下一代类器官模型构建及临床试验合作等方面取得一系列突破性进展,作为欧洲神经肿瘤学会“类器官指导临床精准医疗指南筹备小组”召集人,正推动该领域国际临床研究布局。

脑瘤(尤其是胶质母细胞瘤 GBM)近二十年缺乏治疗突破,核心症结集中在肿瘤异质性强、模型预测性不足、药物响应个体差异大等问题。针对这些痛点,刘海坤团队展开系统性研究:在分子机制层面,发现 IDH1功能获得性突变可将代谢物α-酮戊二酸转化为2 -羟基戊二酸,携带该突变的脑瘤患者预后显著更优,这一发现已纳入肿瘤诊断指南,为精准分层奠定基础;证实肿瘤干细胞是脑瘤复发与耐药的关键,靶向该类细胞的治疗方案可实现肿瘤长效控制,较传统化疗更能从根源抑制肿瘤进展。

在模型创新方面,团队开发患者来源的下一代类器官模型(LEGO、IPTO),通过“cut and paste”的微创处理方式,保留肿瘤原有的位置特征与细胞组成,解决传统模型与真实患者肿瘤差异大的难题。该模型经35例患者临床验证,其药物反应结果与患者真实预后高度相关,可提前两至三周预测化疗效果,为临床用药提供快速参考。在此基础上,团队整合150例患者样本与20种临床常用药物数据,构建深度神经网络AI模型,实现单细胞水平的患者 -药物匹配,精准识别响应人群与耐药机制。

在临床转化层面,团队提出“功能精准医疗”新思路,突破基因组指导治疗的局限,通过类器官功能实验指导临床用药。目前已与瑞士药厂开展合作,并计划在英国推进“机会窗口”临床试验——手术前给患者用药,结合类器官模型验证药物反应,术后制定个性化治疗方案。同时,针对药物耐药问题,团队发现地塞米松等应激激素可诱导肿瘤细胞休眠与耐药,研发出靶向糖皮质激素受体(GR)的联用策略,在小鼠模型中显著延长生存期,相关机制研究为克服临床耐药提供新方向。

刘海坤教授的研究不仅在分子机制上厘清脑瘤发生、复发与耐药的核心逻辑,更通过模型创新与AI赋能,搭建起基础研究与临床应用的桥梁。其开发的类器官模型与功能精准医疗策略,为解决脑瘤治疗精准性不足的痛点提供了切实可行的方案,相关临床试验的推进有望改写脑瘤治疗格局,为患者带来新的生存希望。